新冠肺炎疫情卷土袭来,打破了校园正常秩序。学院线上教学全面有序展开。公共基础课教学工作统筹推进,实现教学方式从线下到线上,教学场地由教室到书房,教学时空从“地面”到“云端”的无缝切换,打响了疫情防控教学阵地保卫战。

集体教研,把脉问诊促提升。

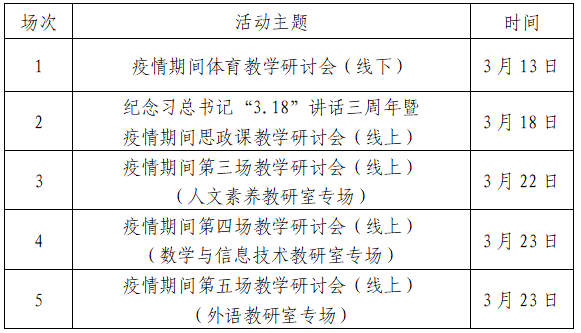

为确保线上教学平稳运行,提升教师线上教学能力,自3月13日至3月23日,基础教学部采用线上线下相结合的方式,先后组织召开体育、思政、人文、数学与信息技术和外语等六场教学研讨会,累计有187名专兼职教师线上或线下参会。集体教研,问诊把脉线上课堂。

研讨会上,教研室主任汇报本学期学科教学整体安排,备课组长围绕不同层次教学任务,就线上教学的调整和运行情况进行汇报交流。集体教研中,参会教师结合学科特点,聚焦集体备课研课、课程资源建设、疫情思政教育、线上平台使用、教学过程监管等问题,研讨解决教师线上施教和学生在线学习遇到的矛盾和困惑。大家集思广益,根据个人线上教学实践,提出了许多切实可行的解决方案,对优化改善公共基础课线上教学供给提供了可复制可推广的经验。

拓宽思路,化危为机求创新。

针对今年疫情与2020年疫情给教学带来的不同挑战,公共基础课程将疫情作为倒逼课程改革的动力,化危为机,积极探求教学改革的新突破。

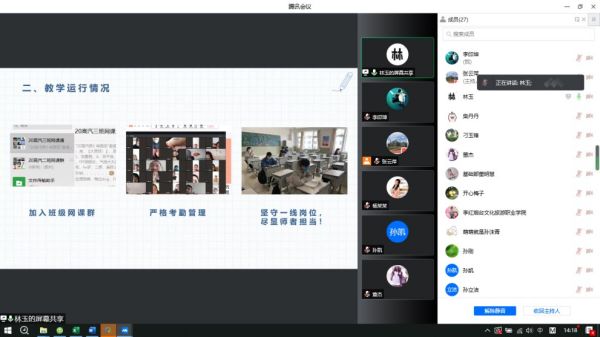

思政:抗疫故事融入线上课堂。抗击疫情是思政课教学特殊的教科书,是对学生进行思想政治教育的良机。《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》备课组创新原有的“十分三进”教学内容,结合疫情的特殊背景,鼓励学生从身边的人和事出发,收集战“疫”中的典型人物和事迹,利用课前十分钟进行真实案例的分享和交流。通过树立榜样的力量,抒发学生的爱国主义情怀,引导学生凝聚抗击疫情的思想共识并坚定信心。针对国家疫情防控的总体情况,将新闻联播引入课前十分钟,让学生及时了解疫情防控形势,增强学生积极向上的信心,减少恐慌和担忧心理。同时,结合学生的专业实际,选取典型案例辅助教学,围绕行业精神、抗疫精神,把思政课讲透讲活。

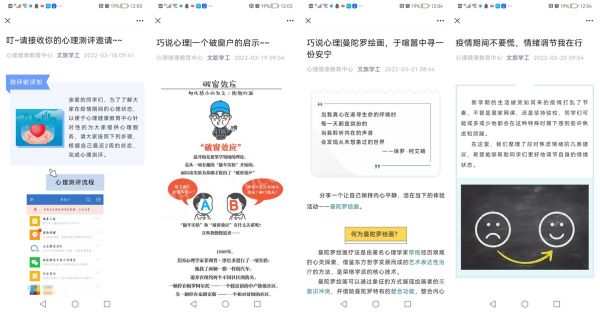

心理健康教育:多措并举呵护心灵。根据疫情、校园管控等给学生造成的心理影响,调整心理健康课程内容。学院心理健康教育中心迅速开通24小时心理支持热线、企业微信咨询平台等。在全院范围内对学生再次进行心理健康测评。分别召开心理联络员、班级心理委员会议,强化心理危机四级干预体系,加强对重点学生的摸排。通过微信公众号、校园官网等普及心理解压相关知识,发布“致家长一封信”、“致全体教师一封信”,呼吁全体师生、家长关注心理健康;通过“云家访”,提醒家长加强亲子沟通、关注学生心理健康;开展线上、线下咨询,为有需要的学生提供及时的心理援助。

体育:线上课堂与线下锻炼有机融合。体育教学根据疫情发展变化,及时调整选项走班教学模式,增强运动健康防护知识的教学供给。发挥体育教师专业优势,采用录制微课等方式对师生居家锻炼进行专业指导,在基础教学部微信公众号开通运动战“疫”专栏,推出6期简便易学的居家运动锻炼节目,为战胜疫情提供“动能”。

美育:艺起抗疫以美润心。发挥美育的综合育人功能,以公共艺术课程为载体,实施项目化教学,开展“艺”起抗疫美育实践活动。结合美术专项教学,通过优秀艺术作品赏析,以美浸润学生心灵。组织开展“文旅有爱、抗疫有我”绘画活动,学生以笔代心,记录讴歌那些冲在学院防疫最前沿的文旅逆行者,绘制校园英雄画像;结合音乐欣赏专项,开展每日课前一首歌,好歌传唱活动,调节学生心情。组织学生创编简单易学的手势舞,缓解疫情压力,渗透疫情教育,提高学生审美素养。

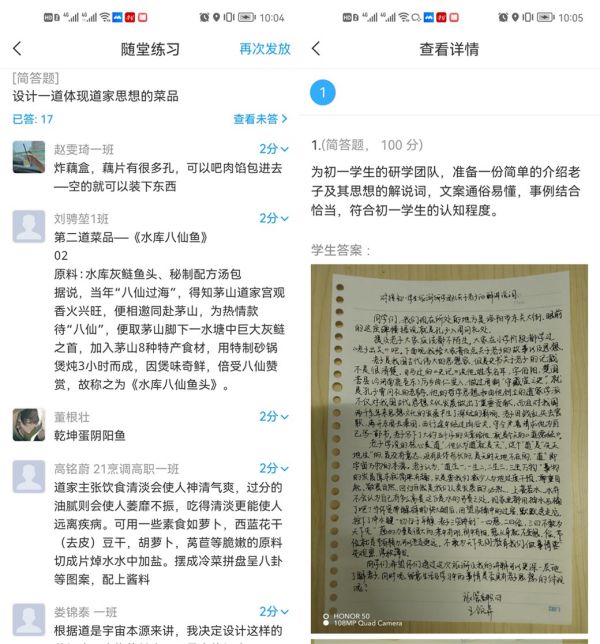

人文:与专业教学深度融合。语文和中华传统文化课程积极探索与专业教学的融合路径。结合专业拓展不同的学习任务。如在教学老子篇时,让烹饪专业学生设计体现老子道家思想的拿手菜,旅游管理专业设计道家思想研学旅行线路等。

英语:构建立体多维教学“云”系统。英语教学团队尝试构建立体多维教学“云”系统,在超星泛雅平台共建共享课程资源包,通过多元APP加强英语专项能力训练,开展情景剧表演、词达人、英语演讲等“云上”联赛等,丰富多彩的“云上”活动促进第一课堂与第二课堂深度融合,提高了课程吸引力和课堂趣味性,学生线上学习参与度显著提高。

(供稿:基础教学部)